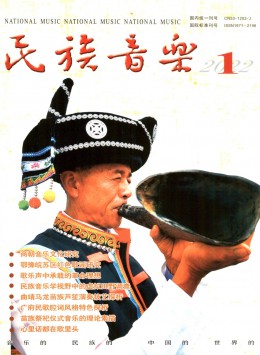

民族音樂傳播載體的發展與創新

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了民族音樂傳播載體的發展與創新范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

摘要:音樂傳播是一項帶有社會性的活動,媒介的發展推動了音樂傳播的進步。就民族音樂來說,在不同階段民族音樂歷經了以口傳教授為載體的傳播,以文字圖譜為載體的傳播,以廣播、電視為載體的影像傳播,以新媒體為載體的傳播。就當前民族音樂傳播載體的發展來看,要從旅游傳播載體和教育傳播載體入手實現民族音樂傳播載體的創新,進而使得民族音樂在更加范圍下獲得更好的傳播效果。

關鍵詞:民族音樂;傳播載體;創新發展

數千年的歷史發展造就了底蘊深厚的文化藝術,民族音樂是我國珍貴的民族文化藝術形式之一,經過了數千年的傳播發展,給人們帶來了精神上的娛樂和享受。伴隨著現代化社會的發展,民族音樂的傳播載體也持續處于變化當中,民族音樂載體的發展與創新也處于蓬勃發展的態勢,傳統載體之豐富大大提升了民族音樂的傳播效果,為民族文化藝術的發展拓展了新的空間。

一、音樂傳播

自從音樂出現起音樂傳播就是一種強烈的社會性文化傳播行為,只有音樂傳播行為的存在能夠展現音樂的真實存在。音樂傳播活動具有一定的社會性,祭祀活動中音樂的運用與傳播是基于社會信仰下所進行的;生產活動中音樂的運用與傳播是生產生活發展的需要;娛樂活動中音樂的運用與傳播是社會生活、溝通交往的重要手段,在一系列社會性的傳播活動中必然會產生音樂。這些帶有社會性的音樂生產是一種音樂傳播,聲音是音樂重要的在外表現,音樂是通過聲音的形式傳播的[1]。聲音傳播的目的就是要讓人能夠聽見,能夠感受,能夠理解。在最初的原始音樂傳播中不論是自身傳播、人際傳播還是組織傳播,都能夠充分展現音樂的社會性。人們哼唱著音樂就是在朝向其周邊的空間進行音樂傳播,音樂的信息由其進入另一個人或群體當中,這就是音樂以及音樂傳播的存在,可以看出音樂的存在與音樂的傳播有著十分密切的關系。在音樂文化中傳播媒介的出現代表著音樂傳播管理的開始。樂譜是音樂傳播過程中最初的媒介。樂譜的出現和存在使得音樂作品再也不會猶如斷線的風箏消失的五音無蹤。在音樂傳播中與樂譜的媒介傳播功能接近,但更具技術含量、更直觀的傳播媒介唱片出現后開始了對音樂傳播的第二輪管理。人們能夠對聲音進行存儲、管理、傳播。在樂譜、唱片等媒介發展的環境下,一系列新的音樂傳播方式持續出現,例如廣播傳播、電視傳播、視頻傳播等媒介進一步推動了音樂傳播的發展。

二、民族音樂傳播載體的發展

民族音樂是民歌、民間器樂、民家戲曲等眾多類型民間音樂文化形式構成的,與西方音樂體系存在顯著差異的傳統文化藝術。在封建社會環境中民族音樂在民間、宮廷、文人墨客等社會圈中生存發展,不僅如此在封建社會時期我國民族音樂還曾經在全球范圍內為音樂文化交流做出過巨大的貢獻[2]。尤其在我國封建社會經濟鼎盛的繁榮時期以及文化高度開放的隋唐年間,民族音樂經過絲綢之路和海上絲綢之路從亞洲傳往全球各個國家,民族音樂達到了空前的傳播程度。可以看出,中華民族傳統音樂是傳統文化的重要構成部分,其憑借著悠久的歷史、豐富的內涵、深厚的底蘊成為了傳統文化中的瑰寶。然而從當前民族音樂的發展來看,由于我國近現代音樂受到了西方音樂文化的巨大沖擊,我國民族音樂文化已經逐漸處于邊緣化狀態,導致這一現象的因素是多元化的,其中民族音樂傳播載體有著十分重要的作用。從廣義的角度分析,傳播就是人類之間情感交流的形式與過程,傳播研究人與人、人與群體、人與組織利用符號,通過直接或間接的形式來進行情感、信息、思想的傳遞、反饋,并且在這一基礎上形成人際關系與人群關系的學科。民族傳統音樂是多種文化類別中一種抽象程度較高、關系較為復雜、內容較為豐富的精神文化事象。從民族傳統音樂自身存在的自發性、演奏的實用性、群體性等情況來看,是一種能夠在傳播過程中生存、發展、改善的藝術形式。在民族音樂傳播過程中傳播的媒介被認為是最為關鍵的環節。第一,以口傳教授為載體的傳播。口傳教授的民間傳播是民族音樂傳播最初的基本載體,是最為簡單的傳播方式,主要集中為家庭傳播、宗教傳播以及師徒傳播。口傳教授的傳播方式是最傳統、最原始的傳統方式,將聲音和空氣作為媒介,傳播與被傳播者之間能夠形成最為直接的情感交流。內容更豐富、形式多樣的中華民族音樂就是通過一批又一批的民間藝人直接口傳教授得以發展進步的,時至今日這種口傳教授的民族音樂傳播方式仍然在發揮著重要的作用。口傳教授傳播方式的傳播載體就是聲音和話語,但是這種傳播載體存在著十分明顯的缺陷,傳播隨意性明顯,難以長期穩定,傳播過程十分緩慢。在現代化社會環境中要進一步傳播民族音樂,塑造民族音樂品牌,僅僅依靠傳統的口傳教授的傳播方式是遠遠不夠的。第二,以文字圖譜為載體的傳播。以文字圖譜為載體進行民族音樂的傳播是指運用無聲的文字、符號、圖形等來記錄音樂,并且使得其能夠完整保存、完整流傳的傳播方式。自從人類開始使用符號、文字、圖案起,以文字圖譜作為音樂傳播載體的傳播形式就開始廣泛流傳。伴隨著社會環境的變化與生產力的發展,記錄、傳播民族音樂的各種載體也在不斷的豐富、完善[3]。例如,運用十分廣泛的五線譜、簡譜都在民族音樂的傳播過程中起到了重要的作用。但是樂譜符號并不是音樂自身,僅僅知識特定的符號記錄,要使得記錄的樂譜變為音樂還需要進行一系列的工作。因此,在民族音樂傳播過程中將文字、符號、圖形作為載體的傳播形式亦不是最佳方式。第三,以廣播、電視為載體的影像傳播。伴隨著現代技術等級進步與發展,各類視聽設備日益普及發展,人們可以在所需的時候聽到來自全球各地的各種音樂,利用先進的影像傳播與視聽設備可以將民間采集的民族音樂錄制成為唱片發行銷售;還可以請民族音樂繼承人、樂師等在錄音棚中錄音留下珍貴的民族音樂資料;也可以邀請民族音樂傳承人走進電視為群眾表演珍貴的民族音樂節目,以傳播民族音樂。現代化的影像技術是民族音樂傳播的重要載體,相對口傳教授與樂譜記載來說可以形成較大的傳播效應。然而值得注意的是,伴隨著現代影像技術的不斷發展,人們獲取各類音樂的渠道逐漸增加,喜愛民族音樂、熱衷民族音樂的人群越來越小,使得很多寶貴的民族音樂逐漸消失。第四,以新媒體為載體的傳播。21世紀是新媒體時代,在新媒體環境下出現了類型多樣的媒介,民族音樂傳播的載體也變得更加豐富。民族音樂網站、網絡觀看民族音樂視頻等等都是新媒體環境下民族音樂的傳播形式。數字新媒體技術還能夠打造民族音樂演出的綜合型舞臺,利用虛擬視覺技術、3D虛擬技術等來提升民族音樂演出的舞臺效果。讓觀眾在觀看民族音樂演出的過程中能夠更加投入。

三、民族音樂傳播載體的創新

在現代社會環境下民族音樂傳播載體類型豐富多樣,在民族音樂傳播過程中可以根據不同種類民族音樂的特點與優勢,有選擇性的創新民族音樂傳播載體。

(一)旅游傳播載體

民族音樂與旅游活動之間有著密切的聯系,在旅游活動的開展中民族音樂的融合可以進一步突出旅游活動的地域特色,開展合理的旅游開發,同時還能夠大范圍的傳播民族音樂,讓更多的人接觸到民族音樂。首先,挖掘民族音樂文化,設計旅游民族音樂。不同地域環境下的自然人文旅游資源各不相同,民族地區可以組織著名的歌曲創作者針對當地旅游資源進行民族音樂創作,充分收集民間音樂素材進行音樂創作,設計出與當地自然人文旅游資源相互輝映的民族音樂作品,讓游客前來旅游的過程中可以在欣賞景色、感受人文的過程中聆聽民族音樂,接觸民族音樂,通過民族音樂了解旅游資源的內涵。同時,還可以在民族音樂的發源、傳唱地區舉辦具有民族特色的的音樂旅游節或音樂賽事,以吸引更多的游客前來觀賞景色、聆聽民族音樂,了解民族音樂背后的文化故事。例如,景點民族音樂《茉莉花》就充分利用了旅游作為載體進行傳播。在安徽六合歌曲《茉莉花》傳唱的地區之一舉辦了“茉莉花節”,吸引了三十余萬游客前來游玩;同時六合還舉辦了“茉莉花節”,民族音樂《茉莉花》的采集地金牛湖風景區接待了7萬余游客,不僅僅帶動了旅游景區的人氣,同時還讓更多的人接觸《茉莉花》,了解《茉莉花》,喜愛《茉莉花》[4]。可以看出,將旅游作為民族音樂的傳播載體不僅僅能夠有力推動當地旅游行業的發展,還能夠讓更多的人在旅游的過程中接觸民族音樂。

(二)教育傳播載體

中國音樂的進步與發展是以民族音樂為基礎的,大力宣傳中國民族音樂,是弘揚民族文化,傳承民族音樂的關鍵環節。在民族音樂傳播的過程中教育是不可忽視的重要載體。將教育進作為載體進行民族音樂傳播是一種范圍廣、效果佳的傳播方式。當民族音樂處于跨地域傳播的過程中由于生存的地理環境與文化背景出現了變化,則難以引起音樂共鳴,傳播難度相應增加。而以教育為載體的民族音樂傳播則可以跨地區,甚至跨國際的傳播。音樂教師要肩負起傳播民族音樂的重任,對民族音樂形成全面的認識,在日常音樂教習過程中有組織、有計劃的培養學生的民族音樂思維與樂感,讓學生能夠在音樂課堂的學習過程中潛移默化的接受民族音樂[5]。教師還可以選擇與民族音樂緊密結合的現代流行音樂來進行教學,以吸引學生學習民族音樂的興趣。更為重要的是要優化音樂教育內容,進一步推動民族音樂教材建設。音樂教育要沖破傳統理念下的“西方音樂中心理論”,加快民族音樂教材建設,在音樂課堂的教學中融合中國傳統民族音樂,將藏族、苗族、維吾爾族、蒙古族等少數民族歌曲,京劇、粵語、豫劇等戲曲融入到音樂教材中,讓學生能夠在接受音樂教育的過程中把握民族音樂精髓,以新的理念為民族音樂的傳播帶來更多的力量。

四、結語

民族音樂是民族文化的一種,是我國藝術領域的重要構成部分。當前在全球環境下各個種類的音樂百花齊放,民族音樂伴隨著傳播載體的變化與傳播方式的創新也逐漸占據了越來越重要的地位。傳播載體的變化使得民族音樂的傳播變得更加便捷,更加高效,讓民族音樂被更多人了解接受,也被更多人認同喜愛。

[參考文獻]

[1]莫錦鴻.論廣西少數民族音樂元素的傳承與創新發展手段[J].絲路視野,2017,11:60-61.

[2]劉舒明.民族音樂文化的傳承與高校音樂教育的改革創新[J].音樂創作,2017,12:167-169.

[3]吳丹.以電視傳媒為載體的我國少數民族音樂的傳播研究[J].音樂創作,2014,08:153-154.

[4]張怡.少數民族音樂的鋼琴化實踐探索—基于少數民族音樂發展視角[J].貴州民族研究,2015,02:84-87.

[5]王蓉芳,唐寅玲.論少數民族地區音樂教育的文化功能—以湘西自治州為例[J].商情,2010,15:162.

作者:索小玉 單位:滁州學院